6月に入ってから多くの学校で登校が再開されつつあります。

それに伴って、TVやネットのニュースでは、学校生活においてさまざまな感染予防策がとられている様子が報じられるようになりました。

みなさん、どの地域においても、何とか学校での感染拡大が起こらないように、と工夫しようとしていることは分かるのですが、ニュースでは、正直「??」と思う対策の例も紹介されているように思います。

学校に限らず、社会活動を本格的に再開していく上では、

感染予防策には「絶対」はない。

これがまずスタートラインです。

「マスクをつけてるから大丈夫」とか、「マスクをつけてないから危ない」とかではなく、全ての対策には一定の効果とデメリットがあり、その中で折り合いをつけながら、何を採用して何を見送るのか、考える必要があるのです。

・・とは言うものの、これが実に難しい・・。

何となく、何であってもできることならば、やればやるほど感染予防効果が高くなるような気がしますよね。

でも、実はそうでもないんです。

感染予防策を議論するときに、どの予防策に、どんな予防効果が、どの程度期待できるのか、逆にどんなデメリットがあるのか、という前提が共有されていないために、何だか迷走した感染予防策ができあがってしまっていることもあるように思うのです。

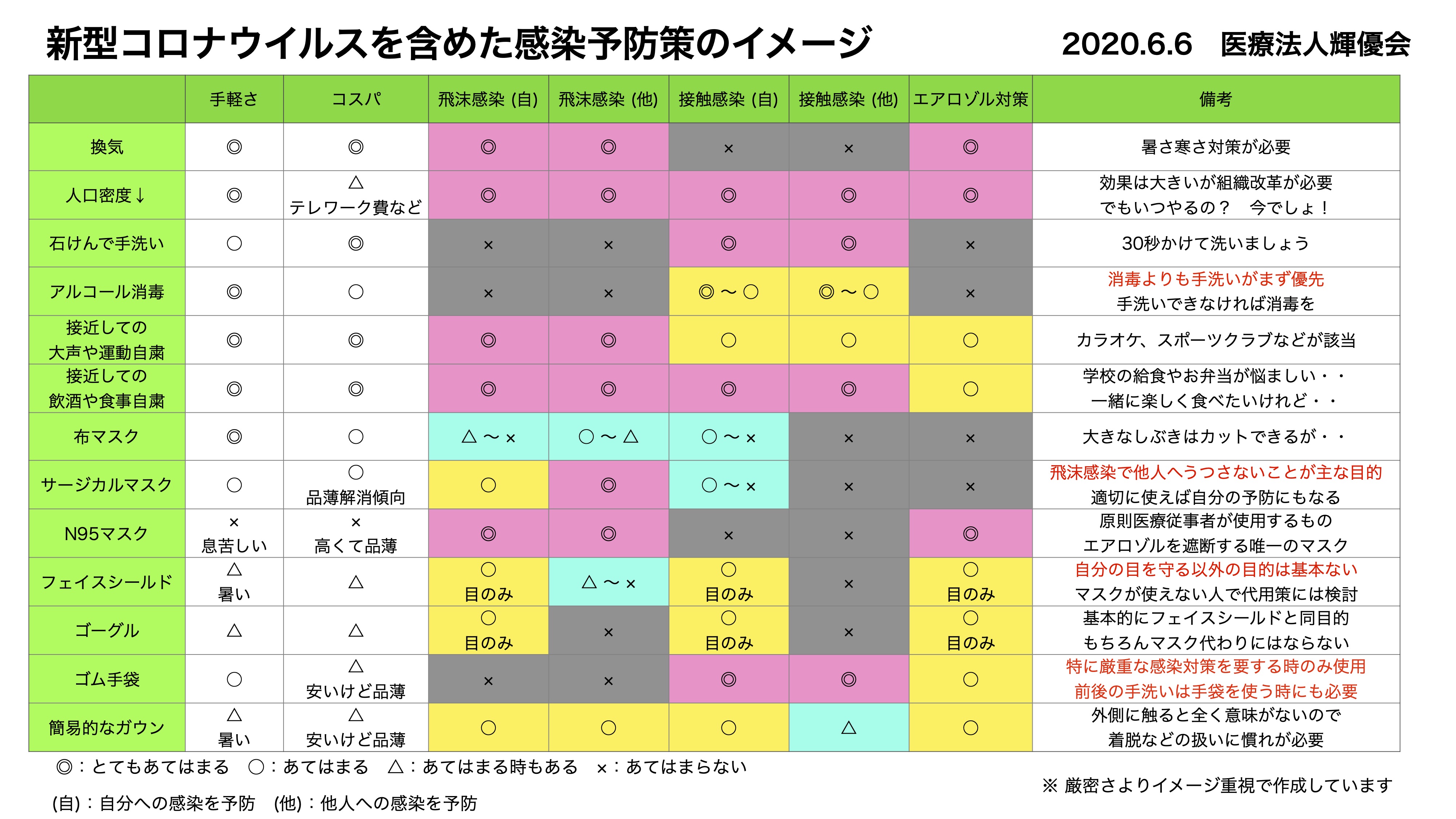

そこで、感染予防策のイメージを表にしたものを作成してみました。(この表の作成にあたっては、お世話になっている感染症に詳しい先生方のご意見を参考にさせていただきました。文字が小さいので、表を2回クリックしていただくと大きな画像で表示されます。)

細かいことを言うと表の通りではないこともありますが、ざっくりとらえるなら・・というつもりで見ていただければと思います。

例えば、何となくつけていれば安心、というマスク(サージカルマスク)は、一番の目的は自分が感染していた場合に他人に飛沫感染させないことであり、きちんと使うことができればという条件付きで、自分が飛沫感染することを予防もできる、という感じになります。

また、マスクを触ったりしなければ自分が接触感染することを予防できますが、これが一般の方にはかなり難しい(我々でも結構難しい)ので、○〜×という幅のある表現で記載しています。

表を見ていただくとお分かりいただけると思いますが、一般の生活の中で感染予防効果が絶大なのは、換気・人口密度を下げる・石鹸で手洗い、の3つです。

下手にマスクを使ったり、下手にフェイスシールドを使ったりするくらいなら、密にならず、十分に換気して、こまめに手を洗う方が、よっぽど効果が高いと言えます。

これって、新型コロナに限らず、例年インフル対策などで皆さんがされていることだと思うんですよね。新型コロナウイルスだけでなく大切なことなので、表のタイトルにも「新型コロナウイルスを含めた」という書き方をしています。

それから・・。

最初に書きましたが、感染予防策には「絶対」がありません。

なので、「何でもかんでもできることを全部やろう」という気持ちになってしまいがちなのですが、「労多くして功少なし」というものや、場合によっては感染予防のメリットより別のデメリットが大きすぎる対策もありますので、全部やるのではなく取捨選択が大切になってくるのです。

例えば、これからの季節には、大人でも暑がりの私などは、マスクを長時間つけているだけでも相当体力的にまいります。

子どもは体温調節が未熟で、マスクだけでも熱中症のリスクが上がることが懸念されますので、例えばフェイスシールドなどは、その目的と危険性を評価した上で導入するメリットがデメリットを上回るのか、しっかり検討されるべきではないかと思っています。

もう一つ。

この表には書いていませんが、一番感染のリスクが低い状況とは、所属する集団の中に感染している人がいないことです。

・・当たり前ですよね。

ですから、新型コロナウイルスの感染予防策を考える上では、「疑わしい症状のある人を集団の中に含めない」ということも大切です。

とはいえ、子どもはもともと体温が高く、特に医療的ケア児では、変動が激しい子どもでは夏場には39℃台まで上昇することが普通だというケースも珍しくありません。

単に「37.5℃以上」というような、体温だけで一律に登校の基準を作ってしまうと、ある子どもにとっては日常的な体調変化の範囲なのに、学びの機会をあまりにも多く奪われてしまう、というような問題も危惧されますので、その他の症状や周囲の感染の流行状況なども含めて、また個別の子どもの特性に合わせて、総合的に判断することが必要ではないかと思います。

※なお、新型コロナウイルスについては、日々新しいことが分かってきています。

この記事は2020年6月6日の時点で私の得ている情報などをもとに作成していますが、今後の知見により表の内容を変更することがあるかもしれません。

コメント